模範的な老後に違和感?

日本では「老後の過ごし方」といえば、どこか真面目で慎ましやかな生き方が理想とされてきました。

健康に気をつけ、地域とのつながりを保ち、節約しながら年金で暮らす。社会貢献にも努めて、終活やエンディングノートの準備にも前向きに取り組んでいく。そんな「模範的な老後像」が、知らぬ間に社会やメディアから押しつけられてきたように感じることはありませんか。

しかし、本当にそれが自分にとって心地よい生き方なのでしょうか。

定年後にやることが見つからず、ふとした瞬間に孤独を感じる人もいます。地域活動にうまく馴染めなかったり、家族との距離に戸惑ったりすることもあるようです。「自分の人生は何だったのだろう」と思い悩みながら、不安な気持ちを抱え続けている人も少なくありません。模範的とされる老後のあり方に違和感を覚えながらも、世間の目や常識に縛られて、自分らしく過ごすことに戸惑いを感じる人もいます。

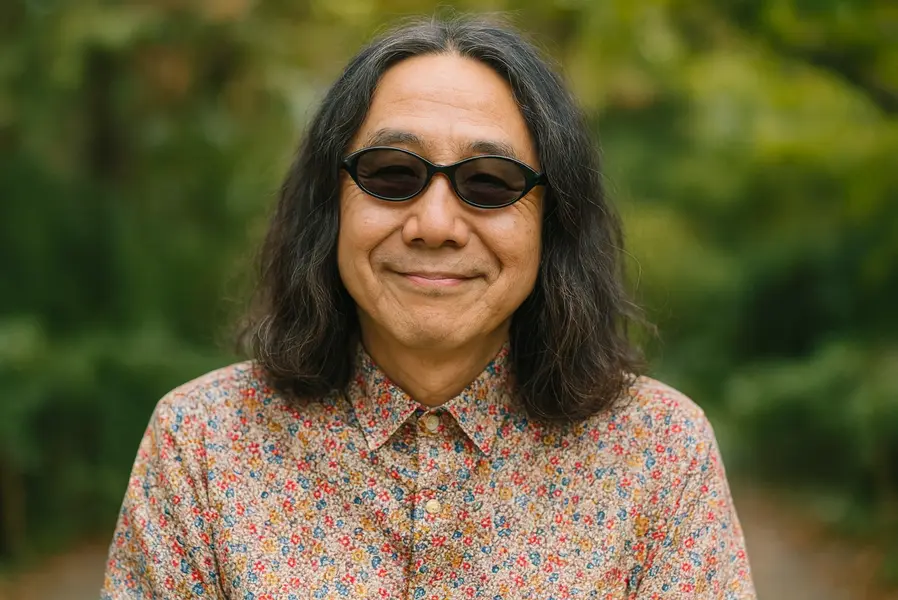

そんな中で、これまでのイメージにとらわれず老後を自分らしく楽しんでいるのが、イラストレーターでエッセイストの、みうらじゅんさんです。

仏像や昭和のマイナー文化といった、自分の「好き」をずっと楽しんできた彼は、年齢を重ねた今でもその感覚を大切にしています。誰かの理想に合わせるのではなく、自分にとって心地よい老後を大切にしていくという考え方を、みうらじゅんさんの著書「アウト老のススメ」で語られています。

「アウト老」に込められたみうらじゅんの価値観

みうらじゅんさんは、70歳を目前にし、がんの手術という人生の節目も経験しました。そのうえで彼が語るのは、「無理に若く見せるより、老いを楽しんだほうが自由になれる」という言葉です。

彼が昔から大切にしてきたのは、「人の目を気にせず、自分が面白いと思うものを追いかける姿勢」です。仏像を「かっこいい」と語り、世間が見向きもしない文化にも夢中になってきたその感覚は、年齢を重ねた今も変わらず、老後の時間にも自然と向けられています。

孤独や能力の衰えといった「アウト」に思えることさえも、自分の一部として笑い飛ばしながら受け入れていくような生き方に、「アウト老」の面白さがあります。

不器用で変わり者な自分を否定せず、ユーモアと愛情を持って暮らす姿からは、みうらじゅんさんの飾らない生き方が伝わってきます。他人と比べず、自分の基準で暮らしていこうとする姿勢が、まさに自分らしい老後の出発点といえるのかもしれません。

老後の孤独や不安をネタに?~みうらじゅん流アウト老という生き方

一方で、老後には笑えない現実があるのも確かです。

配偶者との死別、経済的不安、子どもとの疎遠、体力や記憶力の衰え、そして終活や介護の問題。年齢を重ねるにつれて、避けられないような問題に心が疲れてしまうこともあります。みうらじゅんさんも、父の死や、自身のがんとの向き合いを通して、「自分は有限な存在である」と痛感したと語ります。

しかし、彼はそうした経験を「ネタ」に変えてしまうのです。

病院の待合室での高齢者の様子を観察して笑い話にしたり、介護パンフレットの言い回しを自由研究のように楽しんだり、終活の話題を深刻な準備ではなく気軽に楽しめるものとして語ってしまうのが、みうらじゅんさんらしさです。

「老後の孤独」や「老いへの不安」に正面から向き合いながら、それを笑いと独特の視点でものごとをとらえて乗り越えていくスタンスは、みうらじゅんさんなりの老いの哲学であり、人生をまるごと味わい尽くす「アウト老」の核心です。

みうらじゅんが語る、自分らしく歳を重ねるということ

社会の中で少しずつ存在感が薄れていくように感じられる老年期ですが、それは「見えなくなる」ということではなく、「自分のリズムで生きられる」自由な時間が始まる時期でもあります。

みうらじゅんさんの語る「アウト老」には、他人の目を気にせず、正しさに縛られず、自分らしく年齢を重ねることを前向きに楽しむ、いい意味でのゆるさが伝わってきます。

変わり者になる必要はありませんし、「普通」にこだわる必要もありません。「老いを隠す」のではなく、「老いを面白がる」ことで、老後の時間にも自然と意味や彩りが生まれてきます。

私たちが大切にするべきなのは、「死ぬ前の準備」ではなく、「今、生きているこの瞬間」です。老いを否定せず、ちょっと笑いながら語っていけるくらいの余裕があれば、それで十分なのかもしれません。

それが、アウト老でしか見えない景色であり、これからの老後を自分らしく楽しむための第一歩になるのではないでしょうか。