散骨を選ぶ人が増える背景と世代の感じ方の違い

近年、「散骨」といった自然に還る供養が注目され、関心を持つ人が年々増えています。

関連記事:【【散骨とは?】自然に還るための新しい供養の形と法律の関係】

関連記事:【有名人や芸能人も選ぶ散骨】

関連記事:【散骨を望む理由と自由な選択】

関連記事:【ひろゆき氏がハワイに散骨 海外散骨の意外な利点とは?】

関連記事:【沖縄での散骨~フジテレビ「ザ・ノンフィクション」が描いた電撃ネットワーク南部虎弾さんの最期~】

関連記事:【田村淳さん海洋散骨体験を語る~墓じまい後の供養~】

関連記事:【GACKTさんの死生観と自由な供養~散骨・樹木葬・納骨堂~】

その背景には社会の変化があります。都市化や核家族化が進む中で、遠方にあるお墓を維持するのが難しくなりました。さらに、墓石の購入費や維持管理費といった経済的な負担も避けられません。こうした事情から、特に若い世代を中心に「お墓を持たない」という選択肢が現実的となり、散骨を前向きに検討する人が増えているのです。

ただ、高齢世代の多くには「お墓を持つのが当たり前」という価値観が強く残っています。お盆やお彼岸に家族で集まり、墓前に手を合わせること自体が供養であり、心の拠り所でもあるためです。そのため散骨に対しては「形が残らない」「寂しい」と感じる人も少なくありません。

このように、供養に対する考え方は世代によって大きく異なります。若い世代には散骨が自然に受け入れられる 一方、高齢世代には簡単には受け入れがたいのです。こうした違いが世代間のギャップとなり、家族の間で意見が分かれる原因ともなっています。

世代別に見る供養観の特徴

・高齢世代

高齢世代にとって、お墓は「先祖代々受け継いできた大切なもの」です。戦後の復興期に一生懸命働き、家族のためにお墓を建てた経験を持つ人も多くいます。そのため「お墓を守るのは大切な責任だ」という感覚を強く持ちます。

なかには、散骨によって子や孫が手を合わせる場所を失うのではないかと不安を抱く人もいます。また、墓石に刻まれる名前や戒名こそが、自分の存在を後世に伝える証だと考える人もいるでしょう。宗教観が強い人にとっては、「供養は墓前で行うもの」という信念も残っています。

・中年世代

一方で、中年世代になると、お墓を守ることに現実的な負担を感じ始めます。都市部に住み、仕事や家庭の事情で地方の実家に帰るのが難しい人が増えています。高齢になった親が管理しているお墓を引き継ぐことが現実的ではなく、「墓守は自分には難しい」と思うようになります。

散骨は「子どもに余計な手間や心配を残さない方法」として前向きに受け止められています。お墓を持つことが大切だと理解しつつも、「次の世代に負担を背負わせたくない」という思いから、散骨を選ぶ人が増えているのです。

・若い世代

さらに若い世代になると、供養に対する考え方は一段と自由になります。宗教や伝統へのこだわりが薄く、個人のライフスタイルに合わせた新しい供養を自然に受け入れる傾向があります。海洋散骨や宇宙葬、リーフ葬など、新しいスタイルを「面白い」「自分らしい」と感じやすいのです。

一方で、「供養そのものに強い関心を持たない」という特徴もあります。忙しい日常の中で「やらなくてもいいのでは」と考える若者も少なくありません。供養よりも日常の暮らしや自分の人生を優先する姿勢が強く、親や祖父母の世代とは大きなギャップを感じさせます。

家族の中で起こるすれ違いと世代間ギャップの現実

世代ごとの価値観の違いは、家族の中で意見のすれ違いを生むことがあります。

たとえば、高齢世代は「お墓という形を残したい」と願う一方で、中年世代は「子どもに負担を残したくない」と考えます。

母が「私はお墓で眠りたい」と希望しても、子どもは「いずれは墓じまいをしたい」と思うことがあり、こうしたすれ違いはどの家庭でも起こり得ます。

若い世代と親の世代の間でも同じようなずれが見られます。若い世代は「供養は気持ちの問題」と考えるのに対し、親の世代は「儀式こそが大切」と信じており、意見がぶつかることもあります。

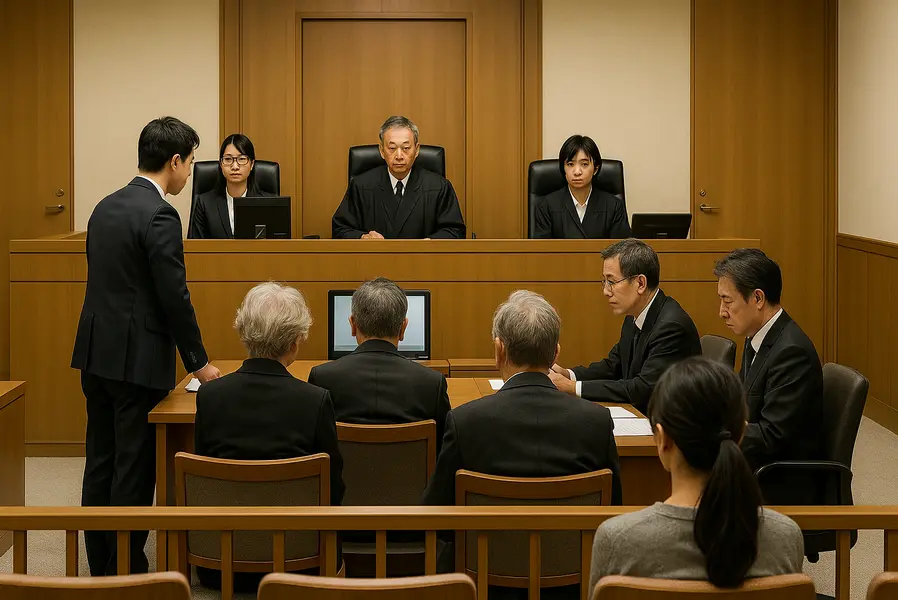

実際の例では、父親が「自分の死後は散骨を望む」と伝えていたにもかかわらず、母親が「やっぱりお墓でなければ供養にならない」と強く反対しました。その結果、子どもたちは板挟みになり、話し合いは行き詰まりました。感情的なやり取りが重なり、家族の関係が悪化することさえあったのです。

しかし重要なのは、「世代ギャップは避けられないけれど、工夫次第で埋められる」という考え方を持つことです。意見がぶつかるのは自然なことですが、それをどう乗り越えるかが家族にとって大切な課題になります。

世代を越えて納得できる供養を実現するための工夫

世代間のギャップを越えて納得できる供養を選ぶためには、まず自分の希望を早めに伝えておくことが大切です。エンディングノートに書き残したり、日常の会話で「自分は散骨がいいと思う」と話しておくだけでも、家族は安心して準備を進めやすくなります。

関連記事:【終活を始めよう~遺言書とエンディングノートの作成~】

関連記事:【NTTデータが届ける「Memory Container™」~声と映像をクラウドに残す、新しいエンディングノート~】

さらに、家族全員で「供養にかけられる時間や費用、どこまで手間をかけられるか」を共有しておくことも重要です。感情だけでなく、実際にどこまでできるかを話し合っておけば、お互いの意見を尊重しやすくなります。

また、散骨とお墓を組み合わせる方法もあります。遺骨の一部を散骨し、残りを手元供養などにして残すことで、「形を残したい」という想いと「次の世代に負担を残したくない」という願いを両立させることができます。

関連記事:【分骨手続きのポイント~手順から注意点まで~】

関連記事:【手元供養とは~メリットとデメリット・手元供養品の種類~】

関連記事:【海外リゾート散骨後の手元供養品】

家族みんなが納得できる形を選び、心から故人を偲べることこそが大切です。散骨をめぐる話し合いは世代ごとの違いを感じさせますが、その時間そのものが故人を想うひとときにもなるでしょう。